Tendría que pasar un siglo desde que Robert Boyle publicara El químico escéptico, antes de que la química adquiriera el lenguaje y los conceptos que necesitaba para transformarse en una ciencia respetable.

Tendría que pasar un siglo desde que Robert Boyle publicara El químico escéptico, antes de que la química adquiriera el lenguaje y los conceptos que necesitaba para transformarse en una ciencia respetable.

Muchos científicos capaces ayudaron con su trabajo a esa transformación, pero hay uno que destaca sobre los demás. Se llamaba Antoine Laurent Lavoisier, y no es exagerado llamarlo, como hacen algunas personas, «el Newton de la química».

Lavoisier nació en París el 26 de agosto de 1743. Su padre era un abogado acomodado. Sus primeros pasos se dirigieron al mundo del derecho, e incluso obtuvo las calificaciones necesarias para practicar la abogacía, pero, como resultado de escuchar unas conferencias del astrónomo Lacaille, desarrolló un entusiasmo por la ciencia.

Su primer interés se centró en la geología y realizó un trabajo loable en ese campo, pero pronto se dedicó a la química, que se convirtió en la pasión de su vida. En 1766, cuando sólo tenía veintitrés años, fue recompensado con la Medalla de Oro de la Academia Francesa de Ciencias por un ensayo sobre la mejor forma de iluminar una gran ciudad.

A diferencia de otros científicos de su tiempo —Cavendish, por ejemplo—, Lavoisier no era un tímido investigador de laboratorio, sino que llevó una vida pública muy ocupada y fue precisamente esa implicación en los asuntos públicos lo que provocaría su caída. Cuando tenía veinticinco años, en 1768, invirtió una gran suma de dinero en la Ferme Générale, una operación privada para recaudar impuestos alentada por el gobierno francés. Tres años después, se casó con la hija, de catorce años, de uno de los ejecutivos de la Ferme. Fue un matrimonio concertado, pero durante muchos años resultó feliz y productivo.

Su esposa, Anne-Marie, era tan inteligente como hermosa y, en sus primeros años juntos, nunca fueron tan felices como cuando trabajaban en el laboratorio. Con el paso de los años, y con su marido pasando demasiado tiempo ausente debido a los negocios, Anne-Marie encontró consuelo en los brazos de uno de sus amigos; no obstante, siguieron manteniendo una relación cordial.

La intención de Lavoisier al invertir en la Ferme, era conseguir unos ingresos fiables de los que poder vivir mientras proseguía con sus investigaciones científicas. En este aspecto, tuvo éxito. Los ingresos, derivados principalmente de los impuestos que pagaban los pobres, fueron enormes y le permitieron construir un excelente laboratorio privado —posiblemente el mejor del mundo—, que se convirtió en un lugar de encuentro tanto para los principales científicos franceses como para las celebridades que visitaban el país,

La intención de Lavoisier al invertir en la Ferme, era conseguir unos ingresos fiables de los que poder vivir mientras proseguía con sus investigaciones científicas. En este aspecto, tuvo éxito. Los ingresos, derivados principalmente de los impuestos que pagaban los pobres, fueron enormes y le permitieron construir un excelente laboratorio privado —posiblemente el mejor del mundo—, que se convirtió en un lugar de encuentro tanto para los principales científicos franceses como para las celebridades que visitaban el país,

Benjamin Franklin y Thomas Jefferson, por ejemplo. En este sentido, Lavoisíer fue capaz de estar al tanto de las especulaciones y los descubrimientos de los principales científicos del momento. En cuanto se enteraba de una nueva idea o de un experimento interesante, Anne-Marie y él se embarcaban en nuevas investigaciones propias. No obstante, no siempre fue lo bastante rápido en reconocer el trabajo de otros o la contribución que hicieron los demás a sus descubrimientos, y esto lo condujo a amargas disputas con sus compañeros, que creían que sus trabajos no recibían un apropiado reconocimiento.

Joseph Priestley: Uno de los hombres a los que Lavoisier enfureció con su actitud desdeñosa fue el químico inglés y político radical Joseph Priestley. Este, que era diez años mayor que Lavoisier, provenía de un ambiente muy distinto. Nació en Birstal, cerca de Leeds, en 1733. Era hijo de un ministro unitarista y él mismo llegó a serlo, y su religión lo inhabilitaba para recibir una educación universitaria. Tras dejar la escuela, consiguió dominar varios idiomas de forma autodidacta, incluidos el hebreo y el árabe.

En 1766, cuando tenía treinta y tres años, conoció a Benjamin Franklin, que se encontraba en Inglaterra como representante de las colonias norteamericanas, y fue esa amistad la que lo condujo a una carrera científica. En poco tiempo publicó una historia sobre la investigación eléctrica, a la que siguió una historia de la óptica.

Un año después de conocer a Franklin, Priestley fue designado ministro de una capilla contigua a una cervecería en Leeds, y Priestley se sintió fascinado por el proceso de fabricación de la cerveza. La fermentación del grano produce un gas que sabemos que es anhídrido carbónico. Priestley estudió el gas, dándose cuenta de que era más pesado que el aire y capaz de extinguir una llama. Lo disolvió en agua, y descubrió que le daba un sabor agradable. Había descubierto el agua de soda; y fue recompensado por su descubrimiento con la Medalla Copley de la Royal Society.

Priestley se interesó particularmente en los gases, y siguió experimentando hasta descubrir algunos más. Cuando empezó sus investigaciones, sólo se conocían tres gases: el aire, el anhídrido carbónico y el hidrógeno (recientemente descubierto por Cavendish, y bautizado por Lavoisier). Priestley consiguió aislar varios más, incluido el amoníaco, el óxido nitroso (el gas de la risa) y el cloruro de hidrógeno.

En 1772, como consecuencia de estos descubrimientos, se convirtió en miembro de la Academia Francesa de Ciencias, y obtuvo un empleo cómodo como compañero y bibliotecario de un aristócrata inglés, lord Shelbourne. Dos años después, hizo su descubrimiento más importante: usó una lente para calentar en un tubo la sustancia roja conocida como óxido de mercurio. El mercurio metálico se depositó, y en la parte alta del tubo encontraron un gas de notables propiedades. Cuando acercaron una vela a este gas, ardió con mucha más luminosidad que la propia llama de la vela, y cuando expusieron un ratón al gas, éste se puso particularmente vivaz.

Dos años después, hizo su descubrimiento más importante: usó una lente para calentar en un tubo la sustancia roja conocida como óxido de mercurio. El mercurio metálico se depositó, y en la parte alta del tubo encontraron un gas de notables propiedades. Cuando acercaron una vela a este gas, ardió con mucha más luminosidad que la propia llama de la vela, y cuando expusieron un ratón al gas, éste se puso particularmente vivaz.

Desgraciadamente, Priestley era un devoto del concepto del flogisto e incapaz de apreciar adecuadamente la importancia de su descubrimiento. La gente que creía en la existencia del flogisto —la esencia del calor— era consciente de que una vela colocada en un recipiente sellado se apagaba pronto. Ellos lo interpretaban como una prueba de que el aire del recipiente se había saturado con el flogisto de la vela era incapaz de recibir más y la combustión ya no era posible. Aplicando este razonamiento, Priestley concluyó que su gas era aire que contenía poco flogisto o ninguno, y por consiguiente se sentía «hambriento» del flogisto de la vela. Por tanto, llamó a su nuevo gas «aire deflogistizado».

En octubre de 1774, Priestley cenó en París con Lavoisier y le comunicó su descubrimiento. Lavoisier procedió a organizar sus propios experimentos. Tras una extensa correspondencia con Priestley, presentó un informe a la Academia en el que aseguraba que el factor clave en la combustión era el «aire puro» de Priestley, pero sin mencionar a Priestley para nada. Este, comprensiblemente, se disgustó muchísimo. Por entonces Lavoisier ya había establecido que el azufre ganaba peso al quemarse, en lugar de perderlo.

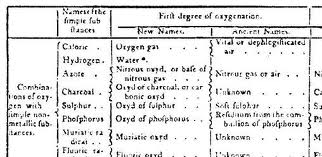

En los años siguientes, hizo una sucesión de descubrimientos revolucionarios como resultado de su insistencia en la importancia de la precásión de las medidas. En 1779, subrayó su creencia en que el «aire puro» de Priestley no sólo era un gas por derecho propio, sino un elemento al que llamó oxígeno. Con la ayuda de su compañero académico Pierre Laplace, dirigió una serie de experimentos con animales vivos, cuyos resultados demostraron que la respiración era una forma de combustión en la que las criaturas vivientes tomaban oxígeno del aire para quemar el «combustible» que ingerían con su comida.

En 1786 publicó en los Procedimientos de la Academia su abandono de la teoría del flogisto, que había desencaminado a químicos durante tanto tiempo. Su lista de «puntos clave» incluía dos que realmente vehiculaban su mensaje:

1. Existe una verdadera combustión... pero sólo mientras el cuerpo combustible esté rodeado y en contacto con el oxígeno; la combustión no puede tener lugar en cualquier otro tipo de aire o en el vacío, y los cuerpos ardientes que se zambullan en cualquiera de estos dos casos se extinguirán tan ciertamente como si se sumergieran en agua.

2. En toda combustión se produce un aumento de peso en el cuerpo quemado; y este aumento es exactamente igual al peso del aire absorbido.

I ncluso un científico tan importante como Lavoisier no podía esperar que consiguiera desterrar completamente el sistema de pensamiento en el que había crecido, y hasta el fin de sus días quedaron residuos de ese viejo pensamiento en sus escrituras. Su teoría de los ácidos contenía muchos puntos que tuvieron que corregirse más tarde, como también su teoría sobre el calor. Pero los químicos que llegaron tras él heredaron una ciencia completamente transformada gracias a su trabajo.

ncluso un científico tan importante como Lavoisier no podía esperar que consiguiera desterrar completamente el sistema de pensamiento en el que había crecido, y hasta el fin de sus días quedaron residuos de ese viejo pensamiento en sus escrituras. Su teoría de los ácidos contenía muchos puntos que tuvieron que corregirse más tarde, como también su teoría sobre el calor. Pero los químicos que llegaron tras él heredaron una ciencia completamente transformada gracias a su trabajo.

La contribución de Lavoisier: Por importantes que fueran los descubrimientos de Lavoisier, sólo fueron una parte de su contribución al establecimiento de la química como disciplina científica. De la misma importancia fue la lección que enseñó: que las conclusiones sólo podían alcanzarse mediante un experimento cuidadosamente preparado y una exacta medición. En su laboratorio, el árbitro de la verdad científica era el equilibrio químico. También le dio a la química una serie de conceptos que demostrarían ser inmensamente productivos en el siglo posterior.

Fue él, más que Boyle, quien trazó la distinción entre un elemento y un compuesto en el sentido moderno de los términos. De esa forma, hizo posible que los químicos empezaran a adjudicar números a los procesos químicos. Gracias a estos conceptos y a los precisos métodos de análisis de los que fue pionero, el siglo XIX se convirtió en una edad de oro de la química.

Pero fue un siglo que él no llegó a ver. Cuando estalló la revolución francesa en 1789, los odiados impuestos sobre los granjeros fueron obvios blancos del Terror que siguió. Y Lavoisier había tenido la desgracia adicional de ganarse un enemigo más, un científico ambicioso que una vez tratara con desdén.

Su nombre era Jean-Paul Marat, uno de los protagonistas más vigorosos del Terror. Cuando llegó el momento de saldar cuentas, ni siquiera la reputación de Lavoisier como científico pudo salvarlo. En la mañana del 8 de mayo de 1794,  a los cincuenta y tres años, y en su cumbre intelectual, fue juzgado y sentenciado a muerte. Cuando pidió que la ejecución de la sentencia se suspendiera un par de semanas para poder completar algunos trabajos científicos, el juez le respondió:

a los cincuenta y tres años, y en su cumbre intelectual, fue juzgado y sentenciado a muerte. Cuando pidió que la ejecución de la sentencia se suspendiera un par de semanas para poder completar algunos trabajos científicos, el juez le respondió:

«La revolución no necesita científicos». Unas horas después, en lo que ahora es la Plaza de la Concordia, caminó hasta la guillotina con calma y aire digno. Uno de sus contemporáneos científicos, el matemático y astrónomo Joseph-Louis Lagrange comentó: «Sólo tardaron un instante en cortarle la cabeza, pero puede que Francia no produzca otra como la suya en todo un siglo".